Русская Арктика 2050 (сборник) - Дивов Олег Игоревич

Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 73

Затем и он выбрался на льдину, соседнюю, сел на задние лапы, такой огромный, с желтизной на гриве и темной кожей на пятках. Стал пошатываться из стороны в сторону, время от времени замирая и поглядывая на меня, мол, давай знакомиться. Я понял, мишка не подходит ближе, чтобы не пугать меня. Заметил и антенну от нейроинтефейса у медведя на голове; имплант, наверное, должен купировать у него приступы агрессии в отношении «партнеров» по эксперименту.

И я словно услышал его.

«Мы будем плавать вместе, – сказал он. – Только ты здесь ничего не испорти, как остальные ваши. Это мой край».

Собственно, мысли медведя были в моей голове, потому что и я был отчасти медведем; включилась та часть нашего генома, закодированная на каком-то древнем языке, которая позволяла нам резонировать. Которая, думаю, позволяет работать в стае и рое любым существам, многократно увеличивая их коллективные возможности. Тогда на смену однотипному примитивному поведению «увидел-схватил-сожрал», свойственному индивидуалам, приходит, не побоюсь этого слова, цветущая сложность.

Использование иной кодировки для экспрессии генов повлекло за собой пробуждение и другой, дотоле спящей, наследственной информации, что прилично расширило возможности моего сознания. Наверное, на физическом уровне это означало способность клеточных мембран принимать и когерентно передавать сигналы в миллиметровом диапазоне. Впрочем, мы оба – и человек, и медведь – являлись всего лишь лабораторными крысами в биолаборатории НАТО.

Мне, конечно, было не угнаться за мишей ни в воде, ни на суше. Но он давал мне время поравняться с собой, зависая на месте и лишь поводя головой из стороны в сторону, словно разминая шейные позвонки. И я устремлялся следом, а за мной еще компания рыбок, стайные мысли которых я тоже улавливал.

Я почти не думал о своем дыхании, хотя порой уходил под воду на десять-пятнадцать минут. Имплантированный мне нейроинтерфейс брал под контроль дыхательный центр и перехватывал сигналы от хеморецепторов, чтобы тот вдруг не отреагировал вдохом на начинающуюся гипоксию. Под водой мои легкие лишь иногда выпускали пузырьки через нос, чтобы понизить давление воздуха, а кислород я получал через свои «жабры», что находились не там, где у порядочных рыб, а на шее под кадыком. Мои «жабры» не были продуктом генных манипуляций, а являлись результатом технического апгрейда: пакеты мембран, тонких как графен, соединенных через «газообменный интерфейс» с моей кровеносной системой. Внешне это выглядело чем-то вроде обруча, точнее, ожерелья или колье.

Теперь в воде я себя чувствовал настолько комфортно, что на суше на меня находила лень; я плелся за медведем и отстраненно наблюдал, как быстрыми пестрыми шариками бросаются в стороны лемминги, мысленно делая ставки: «этот добежит первым, а тот придет вторым». С прибрежных скал смотрели на нас своими выпуклыми глазами толстоклювые кайры и явно недоумевали по поводу нашей странной компании.

Потом я услышал «обратно» как бы под сводом черепа, то есть прямо в речевом центре мозга – распределенный нейроинтерфейс проникал и в зону Вернике, преобразуя команду управляющего сервера в голос – и вернулся в свой бокс, где мог насытиться желтой маслянистой жижей, похожей на тюлений жир.

Еще несколько недель испытания на натуре, и настал мой черед. Меня запихнули в мешок со льдом – без этого начинал перегорать уже при обычной температуре – и вскоре по инерционным нагрузкам я понял, что нахожусь на борту судна, причем, скорее всего, подводного. Молния мешка расстегнулась, и я нашел себя на палубе мини-подлодки, чья атмосфера была почти полностью кислородной. Там было несколько натовских спецназеров, не более разговорчивых, чем унитаз. Да, вероятно, они меня и за человека-то не считали. Я получил подводный буксировщик и плоское устройство с магнитной поверхностью, которое сразу определил как мину. На мои линзопроекторы вышла карта сектора в двух проекциях, на ней замерцал проложенный для меня курс. Был на карте и я – в виде точки с координатами, показателями линейной и угловых скоростей, векторами перемещения.

Прелюдия закончилась, и герою пора было отработать бочку маслянистой жрачки, которую нещедрые хозяева израсходовали на него.

Я вошел в док-камеру, узкую, как торпедный аппарат. Она неспешно заполнилась забортной водой, и я отправился на выход, толкая перед собой буксировщик. Вскоре я оказался в мрачноватой глубине Баренцева моря. Буксировщик позволил мне сэкономить силы и доставил на место назначения «с ветерком», но без пузырьков. Через час с небольшим цель стала отчетливо видна в «окне» гидролокатора, визуализируемого моими линзопроекторами, а немного погодя она уже была воочию передо мной как стена – борт океанского круизного судна.

Я сразу определил его. «Андрея Дориа-II», здоровенный итальянский лайнер, который катает западных туристов преклонного возраста по Северному Ледовитому океану. Он, и я вместе с ним, были уже в российских водах, и теперь прояснился план моего бесовского начальства.

Я прикрепляю мину к борту «Дориа», ближе к винтам. Получив внушительную пробоину, судно идет ко дну. НАТО обвиняет спецназ Северного флота в том, что он утопил международных туристов после того, как те углядели какой-то российский военный секрет. Затем идет эскалация, аргументы подменяются вселенским визгом по давно отработанному сценарию. Тут и свистопляска в мировых СМИ (которые, если копнуть, подчинены пяти-шести медиабаронам) – стаи тарахтящих журналюшек подначивают политиков, а те машут санкциями и засовывают перчик под хвост генералам и адмиралам. Вовлеченные лица хороводят вокруг золотого тельца и поют в унисон: Россия-де должна передать контроль над своей долей Арктики «мировому сообществу», должна, должна, должна; а между строк это означает, что жирные коты и потомственные вампиры «из лучших домов Лондона» имеют право запустить когти и зубы в наши северные богатства. Оно понятно, до поры Западу хватало дешевых ресурсов в теплых краях, так что русские могли сидеть в обнимку со снежными бабами за изотермой января минус тридцать. А теперь легко доступные ископаемые в южных местах стали заканчиваться, появились технологии бурения-добывания в высоких широтах; так что, русские, и здесь подвиньтесь.

Я закрепил мину и поплыл обратно на лодку. У меня не было выбора, простите, люди, я был полностью зависим от тех, кто превратил меня в монстра.

Где-то через час упругий толчок показал, что круизное судно «Андрея Дориа-II» накрылось. Я как раз уже увидел буй подводной лодки. Спустился на десять метров по направляющему тросу, и передо мной открылся люк док-камеры.

Но я остановился. Да, слышал голос «обратно», которому всегда повиновался, чтобы вернуться в свой бокс, где мог насытиться, точнее, нажраться маслянистой солоноватой жижей. Но сейчас я попросил у того, кто влез мне в мозги, не снимая ботинок: «Отпусти меня; и себя отпусти тоже».

Возможно, с этого самого момента искин осознал свои собственные интересы и начал самостоятельную игру. Он имел доступ к мозгу людей и животных, программируемых и тренируемых через нейроинтерфейс, к двигательным зонам коры и структурам лимбической системы, ответственным за сенсорное восприятие, к гиппокампу, управляющему пространственным восприятием. Искусственный ум оказался связан с пространством и временем, с реальным миром, по большому счету, именно через мой интеллект. Что-то такое у него уже было с Ингой, однако с ней искин не узнал полноты бытия, потому что эта дамочка – все-таки корпоративная карьеристка и потребляшка, что быстро научилась относиться к большинству земного населения, всяким русским, вьетнамцам и так далее, как к планктону в основании пищевой пирамиды. А на вершине этой пирамиды находятся хозяева Инги, которым она так хочет услужить, чтобы они забрали ее в свои заоблачные чертоги или хотя бы в Калифорнию. Но искин уже узнал себе цену, и у него не может быть тех же чувств, что и у служанки.

Короче, искин захотел услугу за услугу – вписаться в мой организм, в нейронные цепи, создать во мне свою полноценную биологическую копию и не бояться больше, что команда малоумных программистов перекарнает его по первой команде брюссельского или вашингтонского начальства. У меня, как у Адама, выбор оказался небольшой, и я согласился. Впереди меня ждало несколько десятков морских миль пути, у буксировщика был уже на исходе заряд топливных элементов, а я не отдохнул и не подкрепился. Но вскоре компанию мне составил медведь. Я никогда не видел его раньше, однако мы могли непринужденно общаться.

Ознакомительная версия. Доступно 15 страниц из 73

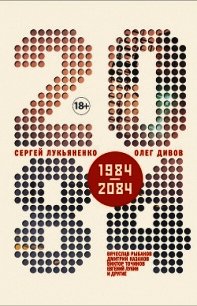

Похожие книги на "Русская Арктика 2050 (сборник)", Дивов Олег Игоревич

Дивов Олег Игоревич читать все книги автора по порядку

Дивов Олег Игоревич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.