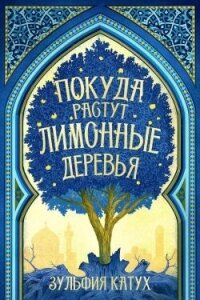

Зульфия Катух

Покуда растут лимонные деревья

Хаяо Миядзаки, основавшему мое воображение

Али Аль-Тантави, который совершил революцию в моем воображении

И всем сирийцам, которые любили, теряли, жили и умирали за Сирию.

Когда-нибудь мы вернемся домой.

Каждый лимон принесет потомство, и лимоны никогда не вымрут.

— Низар Каббани

Глава 1

Три сморщенных лимона и пластиковый пакет с лавашом, который скорее засох, чем заплесневел, лежат рядом.

Это все, что может предложить этот магазин.

Усталым взглядом смотрю на товары, прежде чем поднять их, мои кости болят при каждом движении. Еще раз обхожу пыльные, пустые проходы, надеясь, что, может быть, я что-то пропустила. Но все, что я получаю, - это сильное чувство ностальгии. Вспоминаются дни, когда мы с братом забегали в этот супермаркет после школы и набивали руки пакетами с чипсами и жевательными мишками. Это заставляет меня думать о маме и о том, как она качала головой, стараясь не улыбаться, глядя на своих раскрасневшихся детей с горящими глазами, которые изо всех сил пытались спрятать военные трофеи в рюкзаках. Она расчесывала нам волосы...

Я качаю головой.

Хватит.

Когда проходы оказываются действительно пустыми, пробираюсь к прилавку, чтобы заплатить за лимоны и хлеб сбережениями Бабы1. Из того, что он успел снять до того рокового дня. Хозяин, лысый старик лет шестидесяти, сочувственно улыбается мне и возвращает сдачу.

Снаружи супермаркета меня встречает безлюдная картина. Я не отшатываюсь, привыкнув к ужасу, но она усиливает боль в моем сердце.

Дорога в трещинах, асфальт превратился в щебень. Серые здания полыхают и разрушаются, пока стихия пытается завершить начатое военными бомбами. Полное и абсолютное разрушение.

Солнце медленно растапливает остатки зимы, но холод все еще здесь. Весна, символ новой жизни, не распространяется на измученную Сирию. Меньше всего это касается моего города - Хомса. Горе, царящее среди мертвых, тяжелых ветвей и обломков, сдерживается лишь надеждой в сердцах людей.

Солнце низко висит в небе. Начиная прощаться с нами, цвета медленно меняются с оранжевых на синие.

Я бормочу:

— Маргаритки. Маргаритки. Маргаритки. Сладко пахнущие маргаритки.

Несколько мужчин стоят у входа в супермаркет, их лица исхудали и осунулись от недоедания, но глаза искрятся светом. Когда прохожу мимо, слышу обрывки их разговора, но не задерживаюсь. Я знаю, о чем они говорят. Это то, о чем все говорят последние девять месяцев.

Быстро иду, не желая слушать. Знаю, что военная осада, в которой мы оказались, - это смертный приговор. Наши запасы продовольствия сокращаются, и мы умираем от голода. Знаю, что в больнице со дня на день наступит момент, когда медикаменты станут сущим мифом. Знаю это, потому что сегодня я проводила операции без анестезии. Люди умирают от кровотечений и инфекций, а я никак не могу им помочь. И знаю, что нас всех постигнет участь хуже смерти, если Свободная Сирийская Армия не сможет остановить наступление военных на Старый Хомс.

Когда направляюсь домой, ветерок становится холодным, и я потуже затягиваю хиджаб на шее. Остро ощущаю засохшие пятна крови, которые успели просочиться под рукава моего лабораторного халата. За каждую жизнь, которую я не смогла спасти во время своей смены, еще одна капля крови становится частью меня. Сколько бы раз я ни мыла руки, кровь погибших просачивается под кожу, в мои клетки. Теперь она, вероятно, закодирована в моей ДНК.

И сегодня эхо колебаний пилы, которой доктор Зиад заставил меня делать ампутацию, зациклилось в моем сознании.

Семнадцать лет Хомс растил меня и лелеял мои мечты. Окончить университет с высоким средним баллом, получить отличную должность фармацевта в больнице Зайтуна и наконец-то иметь возможность выехать за пределы Сирии и увидеть мир.

Но сбылась только одна из этих мечтаний. И не так, как я думала.

Год назад, после того как по всему региону прокатилась “Арабская Весна", Сирия ухватилась за пробудившуюся в массах надежду и призвала к свободе. В ответ диктатура устроила настоящий ад.

В связи с тем, что военные целенаправленно нападали на врачей, их стало так же мало, как и смеха.Но даже без врачей бомбардировки не прекращались, и больнице Зайтуна, стоявшей на последнем издыхании, требовалась любая помощь. Даже уборщиц повысили до медсестер. Проучившись один год в фармацевтическом колледже, я была эквивалентна опытному врачу, а после того, как последний фармацевт был погребен под обломками своего дома, другого выбора не оставалось.

Неважно, что мне было восемнадцать лет. Неважно, что мой медицинский опыт ограничивался словами из учебников. Все это было исправлено, когда передо мной лежало первое тело, которое нужно было зашить. Смерть – прекрасный учитель.

За последние шесть месяцев я приняла участие в большем количестве операций, чем могу сосчитать, и закрыла больше глаз, чем когда-либо думала.

Это не должно было стать моей жизнью.

Оставшаяся часть пути домой напомнила мне черно-белые фотографии Германии и Лондона после Второй мировой войны, которые показывали в учебниках по истории. Сплющенные дома, рассыпающие внутренности из дерева и бетона, как продырявленные кишки. Запах сгоревших дотла деревьев.

Холодный воздух проникает сквозь изношенную ткань моего лабораторного халата, и от его резкого прикосновения вздрагиваю. Я бормочу:

— Лихорадка. Они похожи на маргаритки. Вылечивает лихорадку и артрит. Лихорадочная роса. Лихорадочная роса. Лихорадка.

Наконец вижу свой дом, и моя грудь вздымается. Это не тот дом, который я когда-то делила с семьей; это тот, который мне подарила Лейла после того, как на мой дом упала бомба. Без нее я бы оказалась на улице.

Место Лейлы – наше место, я полагаю, – это одноэтажный дом, стоящий рядом с другими такими же. Все они с пулевыми отверстиями, украшающими стены, как смертельное искусство. Все они тихие, печальные и одинокие. Наш район – один из последних, где дома еще в основном целы. В других районах люди спят под разбитыми крышами или на улицах.

Замок заржавел и скрипит, когда я поворачиваю ключ и кричу:

— Я дома!

— Сюда! — отзывается Лейла.

Мы пришли в этот мир вместе, когда наши матери лежали в одной больничной палате. Она – моя лучшая подруга, моя опора, а поскольку она влюбилась в моего брата Хамзу, то и моя невестка.

А теперь, после всего, что произошло, она – моя ответственность и единственная семья, которая осталась у меня в мире.

Когда Лейла впервые увидела этот дом, она сразу же влюбилась в его причудливую эстетику, и Хамза сразу же купил его для нее. Две комнаты были идеальны для того, чтобы молодожены могли обустроить их по своему вкусу. Она расписала одну из стен от пола до потолка зелеными ветвями виноградной лозы, на другой нарисовала фиолетовые цветы лаванды, а пол покрыла толстыми арабскими коврами, которые я помог ей купить на рынке Souq Al-Hamidiyah. Кухню она выкрасила в белый цвет, чтобы контрастировать с полками из орехового дерева, которые она заполнила различными кружками по своему дизайну. Из кухни открывается вид на гостиную, где в свое время ее художественные принадлежности загромождали каждый уголок. Бумаги, испачканные ее разноцветными отпечатками пальцев, были разбросаны по полу, краска из ее палитры капала с кистей. Много раз я приходила к ней, чтобы застать ее раскинувшейся под мольбертом, с распущенными волосами, уставившейся в потолок и напевающей слова популярной старой арабской песни.

Дом был воплощением души Лейлы.

Но теперь это уже не так. Дом Лейлы утратил свою искру, краски полностью поблекли, оставив после себя серый оттенок. Это просто руины дома.