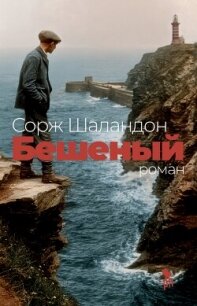

Сорж Шаландон

Бешеный

Sorj Chalandon

ĹEnragé

Copyright © éditions Grasset & Fasquelle, 2023

© Александра Василькова, перевод, 2025

© Андрей Бондаренко, макет, дизайн обложки, 2025

© «Фантом Пресс», издание, 2025

Всем тем,

Кто смертельно скучал в школе или

Кого дома доводили до слез,

Кого в детстве тиранили учителя

Или

Лупили родители,

Я посвящаю эту книгу.

Жюль Валлес, «Дитя»

1. Злыдень

11 октября 1932 года

Все жадно и беззвучно жрут, согнувшись над своими собачьими мисками, лакают похлебку, подбирают хлебом остатки. Шуметь за едой запрещено. В столовой должна стоять тишина.

– Тишина, понятно? – рявкает Шота́н, запугивая новеньких.

Разговаривать можно только во дворе, в других местах за каждое словечко наказывают.

Наш тюремный комендант и переглядываться не дает.

– Все по глазам вижу, бандюги.

Этот бывший унтер-офицер в тесном синем мундире расхаживает между столами.

– Все подлянки вижу, какие вы замышляете.

Его фуражка охранника среди наших бритых макушек. Все – Муаза́н, Труссело́, Каррье́, Пчела, Малыш Мало́ и даже Суда́р, который у нас верховодит, – вжимают головы в плечи. Наша шайка негодяев выглядит побежденным войском.

– Все вы дефективные!

Шотан подходит ко мне, хлопает по столу форменной фуражкой.

– Злыдень, смотри в тарелку!

Я смотрю ему в глаза.

Знаю, сейчас он мне влепит.

Он прочищает горло – признак подступающего гнева.

– Злыдень!

Никто и никогда не имеет права называть меня так. Это мое боевое прозвище, и я немало зубов повыбивал, завоевывая его. Только я произношу его вслух. Я его отстаиваю, а оно держит в страхе других. Ни один заключенный, ни один надзиратель, даже сам начальник Кольмо́н, не должен его употреблять. «Злыдень» – это я сам и моя ярость. Мое поле брани.

Шотан приближается. Я сижу на краю скамьи, пятый в своем ряду. Вижу перед собой только согнутые спины. Даже в тюрьме люди в столовке разговаривают, сидя друг к другу лицом, как в ресторане. Но здесь, в исправительной колонии для несовершеннолетних правонарушителей От-Булонь, нас разместили рядами друг другу в затылок, и оборачиваться запрещено.

– Смотри в свою тарелку!

Жестяная миска. У нас в Майенне свиньи жрали из жестяной кормушки.

Гляжу на него в упор. Злобно ухмыляюсь:

– Ты хотел сказать – в свое корыто.

Надзиратель молча хватает стоящий передо мной помятый кувшин. Металлическая оплеуха. Кувшин ударяется в скулу. Вода выплескивается, я весь мокрый. И теперь этот дуболом Шотан нависает надо мной, не зная, что делать дальше.

Когда он велел мне опустить глаза, я схватил свою вилку – один зубец обломан, три заточены. Кому-то не поздоровится. Надзиратель заметил, что я сделал.

– Смотри в тарелку!

Я бросаюсь на него. Он, гад, высокий, ростом с меня, и весит столько же, только мне восемнадцать лет, а ему пятьдесят с лишком. Питомец нападает на хозяина, сбивает с ног. Он, зашатавшись и взмахнув руками, валится на спину, голова ударяется об пол. И вот я уже сижу на нем верхом, вцепившись в воротник его мундира, и ору, глядя ему в глаза. Надавливаю ему на горло. Высовываю язык, кручу им. Лакающий пес.

– Что, начальник, дефективный я?

Стукаемся лбами, его страх против моей радости.

– Отвечай, начальник, дефективный – это вот такой?

С другого конца столовой с ревом бегут охранники, подковки скребут по цементному полу. Не выпуская добычи, подбираю фуражку Шотана, нахлобучиваю до самых глаз.

Он – каторжник, я – охранник.

– Злыдень, не валяй дурака! Отпусти меня!

Голос у него сдавленный. Глаза безумные. Лицо посинело.

Охранники втроем кидаются на меня, а я кусаю свою жертву. Вгрызаюсь в глотку. Волчье пиршество. Но гнилыми зубами человечьей шкуры не прокусить. Она прочная, упругая, не рвется. Не могу добраться до мяса. Вкус крови – и больше ничего. Меня лупят дубинками, и под градом ударов челюсти разжимаются. Они всей толпой против меня. Вздергивают на ноги, защелкивают наручники. Один из надзирателей, огрев меня плеткой по затылку, плюет мне в лицо:

– Вот сволочь!

Меня трясет. Всех трясет. Два свистка.

Гудящую как улей столовую призывают к порядку.

Все кончено. Меня запрут в штрафном изоляторе, посадят на хлеб и воду. Или отдадут под трибунал, а потом отправят в Эйс.

– Если это повторится – отправишься в Эйс!

Исправительное заведение для бешеных. Самая страшная угроза.

Судар-каид [1] провел там три года. Он не распространялся насчет того, как там все было, но хвастался своим сроком. Это был знак отличия крутого парня. Оказавшийся пустышкой. Судар был слишком нежным для жесткого заведения в Вильнёве-сюр-Ло, и тюремное начальство за хорошее поведение перевело его на Бель-Иль.

Тюремный комендант с трудом садится, обхватив руками колени. Очухивается. Никогда еще его не укладывали на лопатки. Он, родственник премьер-министра Камиля Шотана (по его словам), сейчас похож на мальчишку, сверзившегося с велосипеда. Смотрит растерянно. Шея кровоточит. Его фуражка все еще у меня на голове.

Один из охранников ее с меня срывает.

* * *

Верзила Амбруа́з Шотан остановился рядом со мной, скрестив руки на груди. Прочистил горло. Нахмурившись, поглядел на меня свысока.

– Смотри в тарелку!

Тюремный комендант знал про мои припадки. Про мои бредни – так он их называл. Я рассказал про них врачу, а он, конечно, передал Шотану. Я бредил убийствами, чтобы не пришлось убивать. Я вдохновенно представлял себе, как перехожу к делу, луплю, горстями выдираю волосы. Крики, изумленные взгляды, страх. Ухо, расплющенное ударом кулака. Во рту привкус крови – соленый, металлический, тошнотворный. И даже чужих слез. После таких яростных вспышек меня знобило, трясло, мне самому было страшно. Только что, не вставая со скамьи, не поднимаясь с постели, глядя в свою миску, я ранил заключенного, убил охранника, разнес столовую, сбежал.

На этот раз я загрыз Шотана.

Я тяжело дышал, рука, сжатая в кулак на столе, дрожала. Другую руку я засунул глубоко в карман и перебирал, будто четки, мамину ленточку.

Лишь через несколько минут я пришел в себя. Понял, что ничего не произошло. Успокоился. Сказал себе, что это было не взаправду. Стояла тишина. Надзиратель видел, как я на него смотрел. Безумными глазами. Разинув рот. Я только что перегрыз ему горло, и он это знал. Он чувствовал, что, стоит ему отвернуться, я всаживаю вилку ему в затылок. Дырявлю его свайкой, стыренной в канатной мастерской. Смеясь, разбиваю ему лоб о край стола. Он угадывал мои мысли. Глядя на меня, он видел свою смерть.

Он наклонился ко мне:

– Опусти глаза, Бонно́!

Я опустил глаза.

Труссело, Каррье, Судар, Пчела и все остальные – тоже.

– Тихо, Мало!

Я сидел с краю. На своем обычном месте. Шотан двигался дальше между рядами колонистов. Так нас называли в городе. А он обзывал «дефективными». Насупленные, мы представляли собой угрозу. Улыбающиеся – опасность еще большую. Он думал, что мы усыпляем его бдительность, а сами замышляем какое-то темное дело. И был прав. Мы никогда не успокаивались. Даже уставившись в свою миску, я что-то затевал. Я давал ему отпор, я пускал ему кровь. Я задирал и других тюремщиков. Я наказывал придурков, тупо, как бараны, выполнявших приказы. Я лупил всех Сударов, всех крутых, драчунов, крикунов, тех, кто лапал малышей в душевой, кто нарывался, кто мне грубил.